・まず、杢の美しさをご覧ください

奥会津栃の大皿に硝化処理(宝石化処理)を施しました。

(動画が鬱陶しい場合、クリックして、再生/停止 を操作ください)

奥会津の栃の大木は 20年くらい前に切りつくし 現在は ほとんど流通していないので、とても貴重な素材になります。

今回、昔から続く木地師の方の倉庫に眠っていた栃杢の素材(お盆用に途中まで削り乾燥させていた仕掛品)を分けて頂き、約38㎝の大皿に加工して磨き、硝化処理を施しました。

硝化処理は 漆のように色が付かず、ウレタンのように厚塗り感や経年の変色が無く、オイル塗装の艶めきが長く持続するようなイメージで仕上がります。

硝化処理は、「木の素材感を残す」か「耐久性を求める」かで処理方法が変わりますが、杢に宝石感を出したい時は 漆のように処理を何度も重ねることで 艶やかさを増し、美しく仕上げることが出来ます。

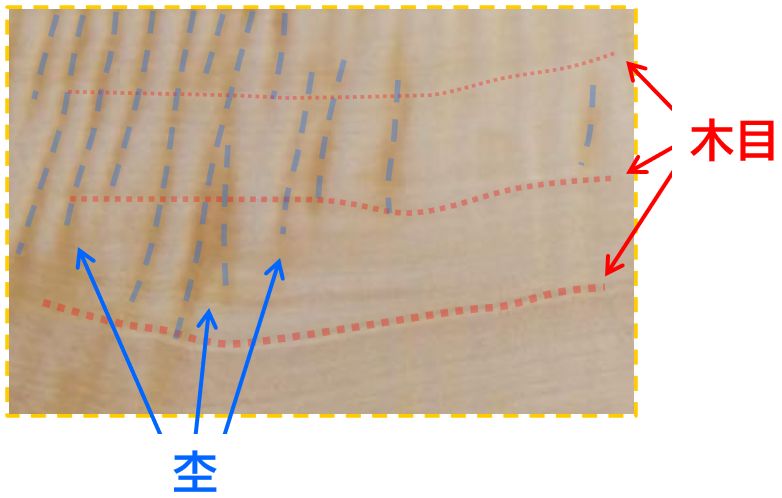

- 木目 と 杢 について

木目と杢は、全く違う場合もあるし、また木目でも滅多に出会えない希少な木目のことを “ 杢 ” と呼んだりもします。

写真の杢は、栃の「縮み杢」で、木目と杢が全く違うパターンです。下の写真の通り、赤い点線が木目(年輪)で、青い点線が木目と直角に筋状に伸びる縮みと呼ばれる “ 杢 ” の模様です。

この模様が現れるのは 木の細胞に歪みが生じた為で、そこを製材して板状の製品にすると 当たる光が屈折して三次元的に散乱して揺らぎ、虎目石のような宝石の輝きを見せるのです。

“縮み杢” の 木の細胞が歪む 一番多い原因は、大木になった自重による潰れによるもので、細い若い木では ほとんど出ません。よって100年以上という大木になるまで待たないと 奇麗な杢が手に入らないとも言え、それが希少な訳でもあります。

ちなみに この写真の 栃の「縮み杢」のお皿(約23㎝)は、朱漆が塗られた真っ赤で木目がほとんど見えないお皿でした。当然、杢があることなどパッと見 分からない状態で、リサイクルショップで 500円で売られていました。わずかに漆から透けて見える木目の中に “ 杢 ” を感じたので購入してみました。漆をヤスリで落としたところ、やはり綺麗な 縮み杢でした!さらに磨いて硝化処理を施すことで、栃の杢皿として 生まれ変わらせることが出来ました。

この宝石の輝きの “ 杢 ” と “ 硝化処理 ” のガラス宝石処理が認知され 「欲しい!」と思う人が増えれば、必ず新たな価値を生む 大きなポテンシャルを持っている 素材 と 技術 だと思います!

→追記:“ 杢 ” や “ 縮み ” の新たな位置付け、考え方のお話を聞きました。その方曰く、「 縮みは 縮みで 杢ではない 」、「 板目に出るのが杢で、柾目に出るのが縮み 」 という考え方の様でした。